屋根カバー工法で後悔しない選択!費用相場やメリットデメリットを解説

屋根の劣化や雨漏りが気になる時、どのようなリフォーム方法を選べば良いか悩むことがあるかもしれません。

中でも屋根カバー工法は、既存の屋根を活かしながら耐久性や防水性を高める選択肢として注目されています。

ここでは、屋根カバー工法の基本からメリット・デメリット、費用、工事の流れまで、詳しくご紹介します。

屋根カバー工法の基本知識

定義と仕組み

屋根カバー工法とは、既存の屋根材を撤去せずに、その上から新しい屋根材を重ねて設置するリフォーム方法です。

この方法では、既存屋根が下地の役割を果たすため、工事費用や工期を抑えやすく、比較的短期間でリフォームが可能になるという特徴があります。

施工手順としては、まず高圧洗浄で既存屋根を丁寧に清掃し、汚れやコケ、ほこりを取り除きます。その後、防水シートを敷設して屋根の防水性能を確保し、最後に新しい屋根材を順次取り付けていきます。

このように、既存屋根を活かすことで廃材の処理量も減り、環境面でもメリットがあります。

葺き替え工事との違い

葺き替え工事は、既存の屋根材を全て撤去してから新しい屋根材に交換する方法です。

この方法のメリットは、屋根全体を完全に新しくできるだけでなく、下地や野地板の腐食部分も同時に補修できる点にあります。

ただし、工事費用や工期はカバー工法よりも高くなる傾向があります。

屋根材の劣化が軽度であり下地が健全な場合はカバー工法が適していますが、内部の腐食や損傷が進んでいる場合は、葺き替え工事を選択する方が安心です。

また、葺き替え工事では屋根の耐久性や防水性能を一新できるため、長期的なメンテナンスの負担を軽減できるメリットもあります。

施工できる屋根とできない屋根

カバー工法は、主にスレート屋根や金属屋根に適した工法です。

一方、瓦屋根や下地が劣化している屋根、すでにカバー工法を行った屋根には施工が難しい場合があります。

また、屋根の傾斜や構造によっても適用可能かどうかが変わるため、施工前の現地調査が非常に重要です。

屋根の状況を正確に把握し、適切な工法を選択することで、リフォーム後の耐久性や安全性を確保することができます。

主要な屋根材の種類と特徴

・スレート屋根(カラーベスト・コロニアル):軽量でデザインのバリエーションが豊富ですが、耐久性はやや低めで、定期的なメンテナンスが必要です。

・ガルバリウム鋼板:耐久性・耐候性に優れ、軽量で施工しやすいのが特徴です。メンテナンスの手間も少なく、長期的な安心感があります。

・アスファルトシングル:柔軟性がありデザイン性が高く、独特の風合いやカラーバリエーションを楽しめます。ただし、耐久性はやや低いため、定期的な点検や補修が望ましいです。

これらの屋根材を理解した上で選択することで、施工後の満足度や建物全体の耐久性を高めることができます。

メリットとデメリット

メリット

カバー工法は費用を抑えられ、屋根の断熱性や遮音性を向上させる効果があります。

二重構造によって熱や音の伝わりを軽減でき、快適な居住空間が実現します。

また、アスベスト含有建材の撤去リスクを減らせる点も魅力です。

デメリット

屋根の重量増加による耐震性低下、下地劣化時のリスク、将来的な工事費用増加に注意が必要です。

特に下地が腐食している場合は、内部で劣化が進み雨漏りの原因になるため、施工前の診断が重要です。

費用相場と工事の流れ

費用の目安と内訳

30坪の住宅では80万〜120万円が目安です。

屋根材費、足場設置費、防水シート費用、職人の人件費などが含まれます。

費用を抑えるポイント

単価の安い屋根材選定や相見積もり、工事の閑散期利用が効果的です。

助成金や補助金

省エネや耐震性向上を目的とした工事であれば、補助金の対象になる場合があります。

施工手順

- 足場設置

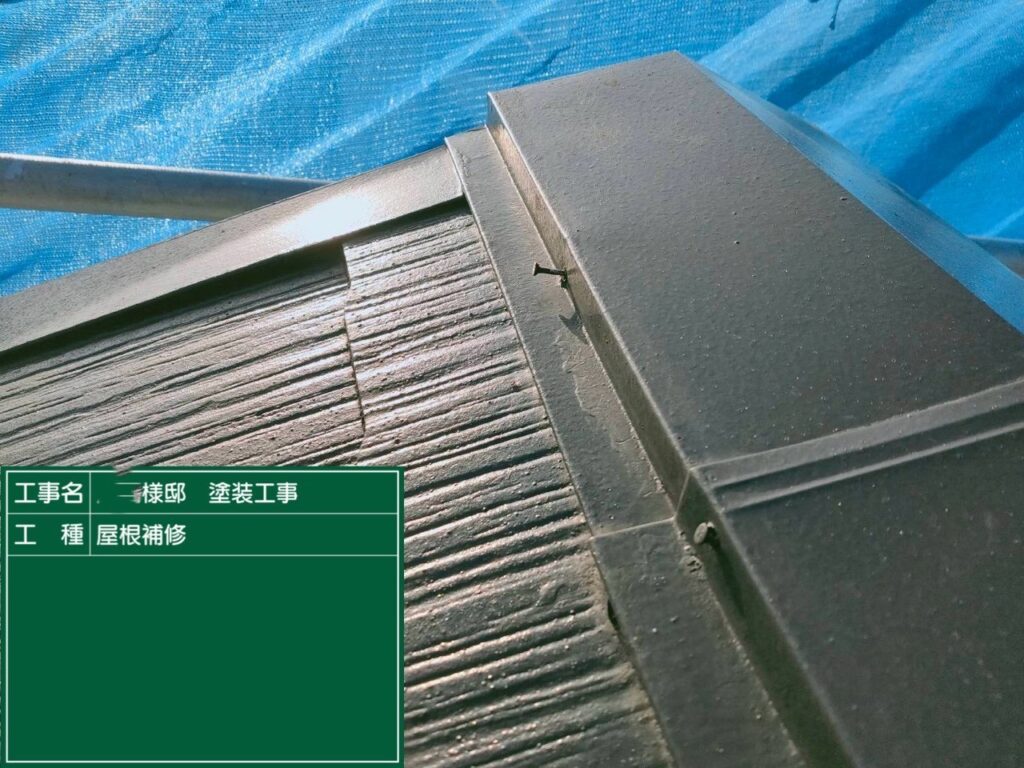

- 棟板金・貫板の撤去

- 下地調整

- 唐草・防水シート設置

- 新しい屋根材施工

- 棟板金・貫板設置

- コーキング処理

- 足場撤去

見積もりチェックポイント

工事内容、追加費用、使用部材の明記、相見積もりを確認しましょう。

よくある質問

Q1:屋根カバー工法後の屋根点検はどのくらいの頻度で行うべきですか?

A1:年1〜2回の目視点検、5〜10年に一度の専門業者による詳細点検が推奨されます。

Q2:屋根カバー工法はどの季節に行うのが最適ですか?

A2:春(4〜6月)と秋(9〜11月)が適しています。梅雨や真夏・降雪期は避けましょう。

Q3:屋根カバー工法後に太陽光パネルを設置することは可能ですか?

A3:可能ですが、屋根の重量増加や構造強度を確認し、防水対策を含めた施工計画が必要です。

まとめ

屋根カバー工法は費用・工期を抑えつつ、防水性や耐久性を高められる有効なリフォーム方法です。

断熱性・遮音性改善やアスベスト対策も期待できますが、重量増加や下地劣化のリスクも考慮が必要です。

業者から見積もりを取り、専門家と相談して最適な方法を選びましょう。